MAGAZINE

【CASE STUDY vol.15】情報共有の負荷も軽減 ベンダーと社内メンバーの情報整理も|コクヨ株式会社様

『CASE STUDY』では、rayoutが一緒にお仕事をさせていただいたお客様の生の声をお届けしています。

今回はコクヨ株式会社の坂本さん・河口さんにお話を聞きました。

ーコクヨ株式会社さんの事業内容とお二人の業務内容を教えてください。

坂本様:弊社は、「WORK & LIFE STYLE Company」として、“はたらく・まなぶ・くらす”という日々の営みを支える多様な事業を展開しています。単なる文具・家具メーカーではなく、ライフスタイル全体に寄り添う提案を通じて豊かな生き方を創造する企業となることを目指しています。

事業としては、主に「ワークスタイル領域」と「ライフスタイル領域」の2つに分かれており、それぞれが多様化する価値観や社会課題に向き合いながら進化を続けています。

河口様:まず「ワークスタイル領域」では、働き方の変化に伴うオフィスリニューアル需要の獲得と、デジタルや内装など事業領域を拡張させながら、「働く」領域においてコクヨの存在感を高めている領域です。長期的には施設管理・ファシリティーマネジメントや購買管理などを含むオフィスの運用や、人材パフォーマンスの向上に関わる事業領域への進出も目指します。また、海外に拠点を持つお客様に対して現地ニーズに応える空間提案も行っています。

さらに、「ライフスタイル領域」では、誰もが持っている創造性を刺激することで、一人ひとりが個性を発揮できる文具を企画・開発しています。近年、SNSの隆盛に伴う自己表現ニーズの高まりなどにより付加価値文具市場は拡大しており、国内既存事業を成長させるだけでなく、国内外におけるデジタルマーケティングの強化にも取り組んでいます。

坂本様:その中でも我々はデジタルマーケティング領域において広告運用やMAツールの活用、ウェビナーやオンラインイベントの企画運営まで、デジタルマーケティング全般を担当しています。

ー具体的にどのような場面で動画が使われるのでしょうか?

坂本様:当社では、デジタルマーケティングや広告運用の一環として、動画コンテンツの活用が近年増えています。特にここ4〜5年で、Webを介したあらゆるコミュニケーションの中で動画を取り入れるケースが多くなってきました。

河口様:たとえば、オンラインイベントのオフィスツアー動画の制作や、ウェビナーで使用する映像素材など、プロモーション目的で撮影を伴う動画が必要になることがあります。イベント自体の頻度は多くありませんが、ウェビナーは年によって複数回開催する場合もあり、その内容によっては動画の制作や編集に工数がかかる場合もあります。

動画の制作は、撮影や編集の大きなものについては制作会社や外部パートナーに依頼することが多い一方で、ちょっとした動画であれば社内で制作できる体制も少しずつ整えています。ただし、内製できるリソースは限られているため、大規模な動画制作は引き続き外部にお願いするケースが多い状況です。

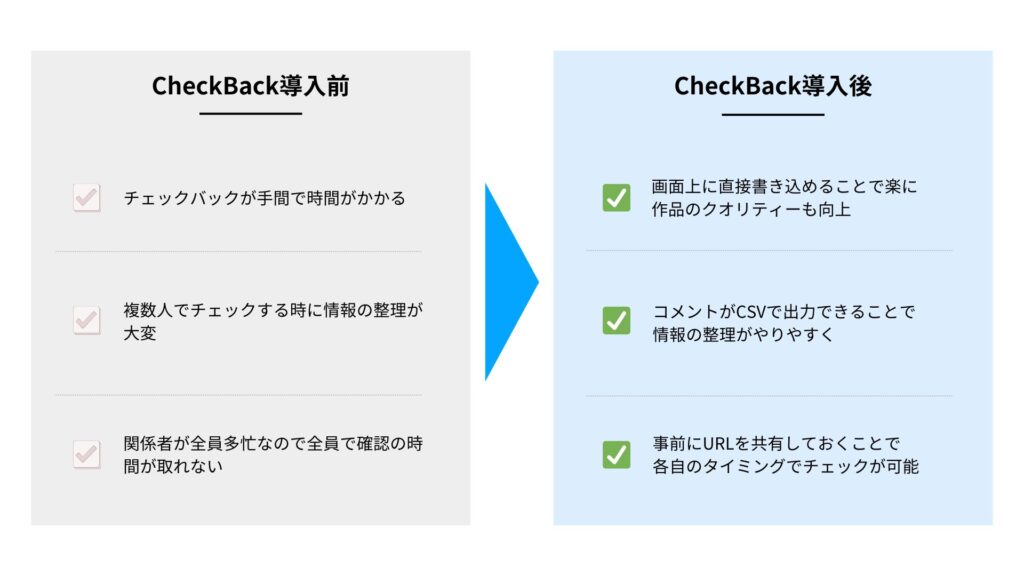

ーCheckBack導入以前に抱えていた課題と導入したきっかけを教えてください。

坂本様:プロジェクトによっては社内外問わず関係者が多く、都度すり合わせや確認作業に時間と工数がかかっていたことが課題でした。

動画や広告物のプロジェクトでは、多くの関係者に校正や意見出しをしてもらう必要があり、効率的な情報共有と進行管理の手段を探していたんです。

CheckBack自体は元々、外部の制作会社と進めていた案件で存在を知りました。

それまではスプレッドシートやGoogleスライドにタイムラインを貼り付け、スクリーンショットを切り貼りして進めていたため非常に手間がかかっていたのですがCheckBackは1つのプロジェクトを関係者全員で確認・校正でき、かつコメントも一元管理できる点が大きな魅力でした。動画だけでなく紙媒体の制作時にも活用できたのも導入の決め手になりましたね。 実際にCheckBackによって「工数が大幅に削減された」と実感していたこともあり、上司からも「今後の案件にも使いたい」という声が上がって、正式導入に至りました。

現在では、ベンダー間でもCheckBackの名前が広がり、共通のプラットフォームとして機能しています。

ー導入して良かったと感じたことはありますか?

河口様: 元々動画編集を10年近く担当してきた経験があり、校正作業の大変さは痛感していました。CheckBack導入により、膝を突き合わせて進めていた校正作業を「各自がコメントを残しておく」というスタイルに変えることができ、集まった意見を30分程度で整理・反映するという進め方が実現しました。多忙な社員も多いので、今までは時間を合わせるのが難しかったのですが、短時間で済むことで大変効率的になったと思っています。

コメント数は1つのプロジェクトで各バージョンごとに平均30件ほど。今まで見逃していたような細かい点も拾えるようになり、結果としてクオリティが向上しました。

坂本様:直感的に操作でき、クリエイターでなくても使いやすいのが特徴です。CSVで修正指示をエクスポートしておけば、似たような案件があった時に後から見返す際にも便利だなと思っています。

気軽にコメントが出来てしまうことで4名で行なっていたプロジェクトで200コメント以上が入ってしまったこともあり、多少コメントの精査が必要になってしまっていることが思わぬ弊害です(笑)

現在は全社的にSlackを導入しており、CheckBackでの確認・フィードバックの後、Slackで通知・共有を行う流れが定着しています。プロジェクトがある時はほぼ毎日使用されていますね。

ー導入時の懸念事項はありましたか?

坂本様:導入に際して特に大きな懸念はなかったですね。機能がシンプルだからこそ誰でも直感的に使えるというメリットがあります。

動画完成後、ベンダーにメールやCheckBackでアップしてもらい、社内でチェック。修正済みの動画をSlackで再共有するというサイクルです。

特に操作の説明などはしなくても他のメンバーが使っている様子を見て自然に利用が広がったという点も導入のしやすさにつながりました。

ーCheckBackでこんな機能が実装されたらもっと使いやすいのに、ということはありますか?

坂本様:チェック時に整理して活用していく上で、コメントの非表示機能ができると非常にありがたいです。非表示にすることで、そのままベンダーさんへ共有できたり、後から整理したポイントも分かりやすくなるという運用上の安心材料になります。

また、コメントに「音声」「映像」「構成」といったタグを付ける機能もあれば助かります。後から整理して振り返る時に、ポイントごとに絞って見るという運用も視野に入れて活用していきたいです。タグもカスタマイズできると嬉しいですね。

河口様:普段はチェックする時に飛ばし飛ばし見てしまっていたりするので未再生部分も視覚的に分かるようにしてもらえると、チェック漏れも防げそうだなと思います。

最後に、チェックバック時に活用できるTips集もあれば非常に助かります。便利な機能がたくさんあるのに知らないから使えないということがあるので、よく使う機能も整理して共有してもらえると運用負荷も下がって安心して活用していくことができると思います。

ー最後にCheckBackの導入を検討している方に向けて一言お願いします。

坂本様:クリエイティブを扱う全ての人にとって有用なツールだと感じています。修正指示の可視化・記録・共有が非常に楽になり、作業工数も大きく削減できます。チェックバックがしやすくなったことで作品のクオリティーも上がったと思うのでぜひ一度試してみてください。

河口様:CheckBackは「タイムライン上に校正や意見を直接残せる」ため、従来の指示書作成は不要になります。

関係者の意見を可視化・集約することで納得感の高いアウトプットが実現できます。ぜひ使ってみてください。

ーありがとうございました!

戻る