MAGAZINE

【CASE STUDY vol.17】動画制作の物理的・心理的に重い。Youtube運用の立ち上げを支えたCheckBackの力|ヨガジャーナル様

『CASE STUDY』では、rayoutが一緒にお仕事をさせていただいたお客様の生の声をお届けしています。

今回はヨガジャーナルの渋谷さんにお話を聞きました。

ーヨガジャーナルさんの事業内容と渋谷さんの業務内容を教えてください。

「ヨガジャーナル」は、ヨガ初心者から上級者、インストラクターまで、幅広い層を対象に、レベルに合った実践法や健康、ファッション&ビューティー、食生活、旅情報など、ヨガを通じて快適で美しい生き方を提案しています。

また、オンラインメディア「ヨガジャーナルオンライン」は、well-being(ウェルビーイング)な社会の実現を目指すライフスタイル&ニュースメディアとして、ヨガや瞑想、栄養学に基づいた食の情報など、月間200本以上の記事を公開していて、ヨガを通じて心身の健康を促進し、ストレス社会に生きるすべての人々に向けて、自己・他者・社会と調和するための「ヨガ的な価値観・ヨガ的な解決」を提案しています。

その中で私は企画ディレクション業務や編集業務、Youtubeの運用やオフラインでのイベントなど幅広く担当しています。

ー以前はどのようなことを課題に感じていたのでしょうか。

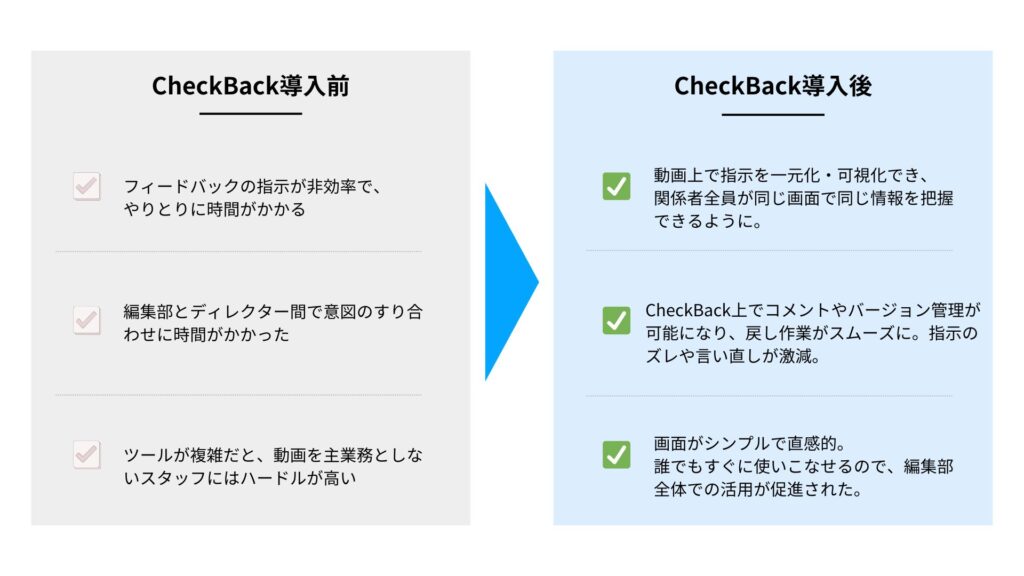

「ヨガを通じてWell-beingな社会を実現する」ことを使命とするヨガジャーナルでは、紙面やWebメディアに加え、あまり積極的に取り組んでいなかったYouTubeでもコンテンツを発信する取り組みをスタートしました。ですが、今まではスチールや記事作成が主だったので、動画の制作工程にはこれまでの編集業務とは異なる難しさがあって…。

特に、動画の編集は外部のパートナーさんにお願いしていることもあって、編集パートナーと連携して制作を進めるなかで、動画のフィードバック作業が大きな負担でした。

動画ファイルのやりとりには容量が大きく時間もかかり、確認のためにダウンロードしてから再生し、指示をパワーポイントやテキストでまとめて送るという流れは、想像以上に煩雑でした。また、ヨガジャーナルに関する知見が外部の編集パートナーによって異なるため、「こういうトーンで仕上げてほしい」という感覚的な指示がうまく伝わらないことも。

編集者との間で温度感やトーンの齟齬が生じやすく、意図が正しく伝わっていないのではという不安が常に伴っていて、編集パートナーの方にも編集部にもストレスがあった状態でした。

その結果、編集作業に対する心理的なハードルが高まり、「YouTubeをやりたい気持ちはあるけれど、制作がしんどい…」という本音がチーム内に広がっていたのです。

ーそんな中でCheckBackを知った経緯を教えてください。

とある企業様との案件をきっかけに、CheckBackの存在を知ったんです。もともと動画の制作に慣れていない私たちにとって、動画は手間も時間もかかる存在で、編集部としても積極的に取り組むにはハードルの高いものでした。

しかし、その案件でCheckBackを試用してみたところ、動画をクラウド上で直接確認できるため、重たいファイルのやり取りが不要に。気になった部分にはその場でコメントを残せたり、ペンで描き込むような感覚で感覚的な修正指示も行える点が非常に魅力的でした。

何より、動画制作に不慣れなメンバーでもすぐに使いこなせるシンプルなUIが高評価で、「これなら自分でもやれそう」という感覚を編集部にもたらしてくれました。

一どのような経緯でCheckBackを導入いただいたんでしょうか。

CheckBackは、先ほどの案件で使わせてもらって、すごく良い印象が残っていました。それからちょうど社内でYouTubeをちゃんと運用していこうと話が盛り上がってきたタイミングがあったんですよ。そのときに「あのときのツールがすごく便利だったよね」という話になり、私からCheckBackを社内に提案しました。

正直、YouTubeも当時は収益が立っていなかったし、ツール導入ってちょっとハードルがあるじゃないですか。でもCheckBackは安価で試せるプランがあったので、「このくらいで作業が楽になるなら、むしろありがたいよね」ってなって、導入に踏み切りました。

社内でも「戻しが楽になる」「スピード感が出せそう」っていう声もあって、決裁もすんなり通りましたね。今では、編集者や出演者、動画編集者、アシスタント、デザイナーなど10人くらいが日常的に使っていて、動画制作の中心的なツールになっています。SlackやGoogle Driveも併用してますが、動画のやり取りは基本CheckBackがメインです。

ー導入してから動画制作の負担はどのように変化しましたか?

CheckBackを本格導入したことで、編集部の動画制作に対する姿勢は大きく変わりました。とくに大きな効果があったのは、「フィードバック」にかかる作業時間の圧倒的な短縮です。以前は1本あたり2時間ほどかかっていた確認作業が、CheckBack上でのレビューにより30分程度にまで短縮され、作業効率は約4倍に短縮されました。

また、これまでは言語化が難しかった「雰囲気」「トーン」といった感覚的な部分の指示も、描画ツールで「ここをもう少し可愛らしく」「ここの余白が気になる」など、視覚的に伝えられることで齟齬が激減。編集部からも「フィードバックが上がってやりやすくなった」とポジティブな声が届いており、コミュニケーションの質も向上しました。

心理的な面でも、動画制作に対するハードルが大きく下がり、「これならまたやってみたい」「別の企画にも挑戦してみたい」という、前向きな空気が広がっています。

ーCheckBackでこんな機能が実装されたらもっと使いやすいのに、ということはありますか?

今後は「もっと自分たちでも作れるようになりたい」という意欲が編集部内で高まっています。YouTubeの発信力をさらに高めていくには、スピーディに・柔軟に・自走して動画を作る力が不可欠で、CheckBackがあることで、「私たちでもできるかもしれない」という自信が生まれています。

欲を言えば、動画のファイルサイズ上限が分からず動画がアップロードできないことがあったので、アップロードできるファイルサイズに自動で分割してくれる機能や、誤字・NGワードなどの自動検出、映り込んではいけないものが映っていた時のチェックがあると嬉しいですね。AIを活用したリスクヘッジができると安心できます。さらにはテロップの自動生成といったAI支援機能が実装されれば、制作のさらなる効率化が見込めるといいます。

ー最後にCheckBackの導入を検討している方に向けて一言お願いします。

動画制作に専任チームがいなくても、こういうツールがあればやりたいこともできると思います。だからこそ、私たちのように”やりたいけど踏み出せない”と思っているメディアや企業こそ、CheckBackを使ってみていただきたいです。

ーありがとうございました!

戻る